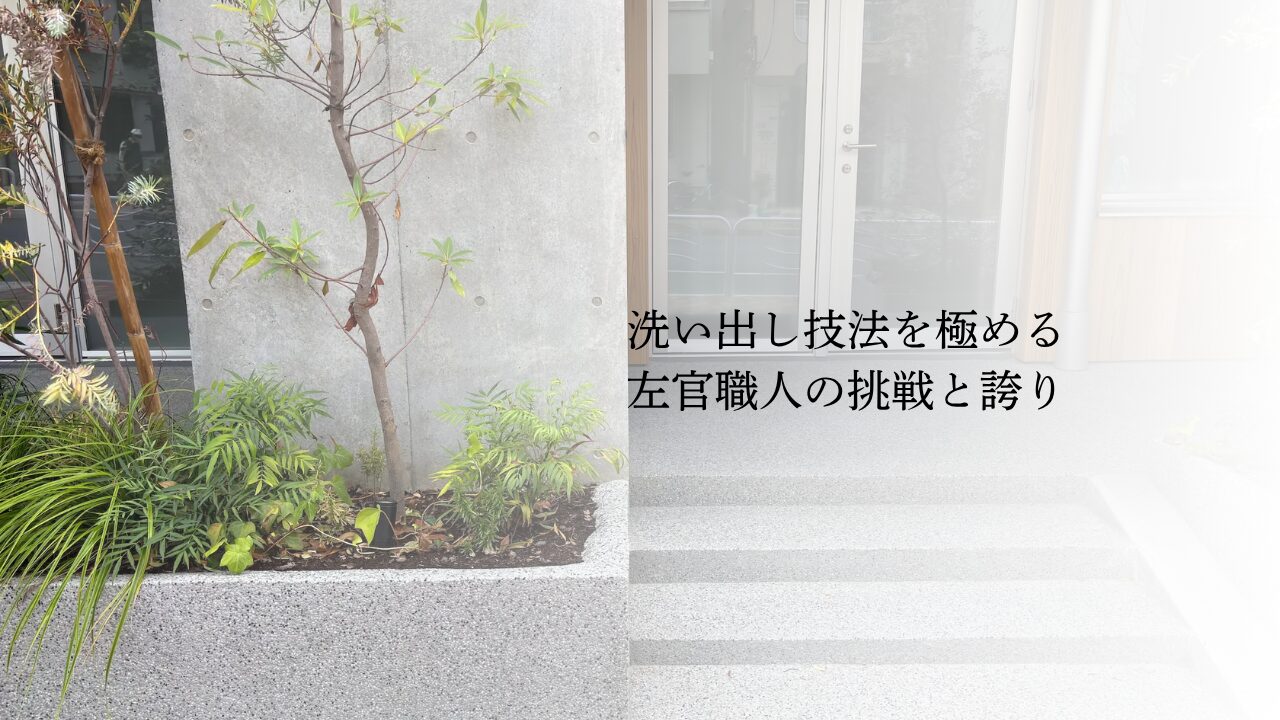

洗い出し技法を極める左官職人の挑戦と誇り

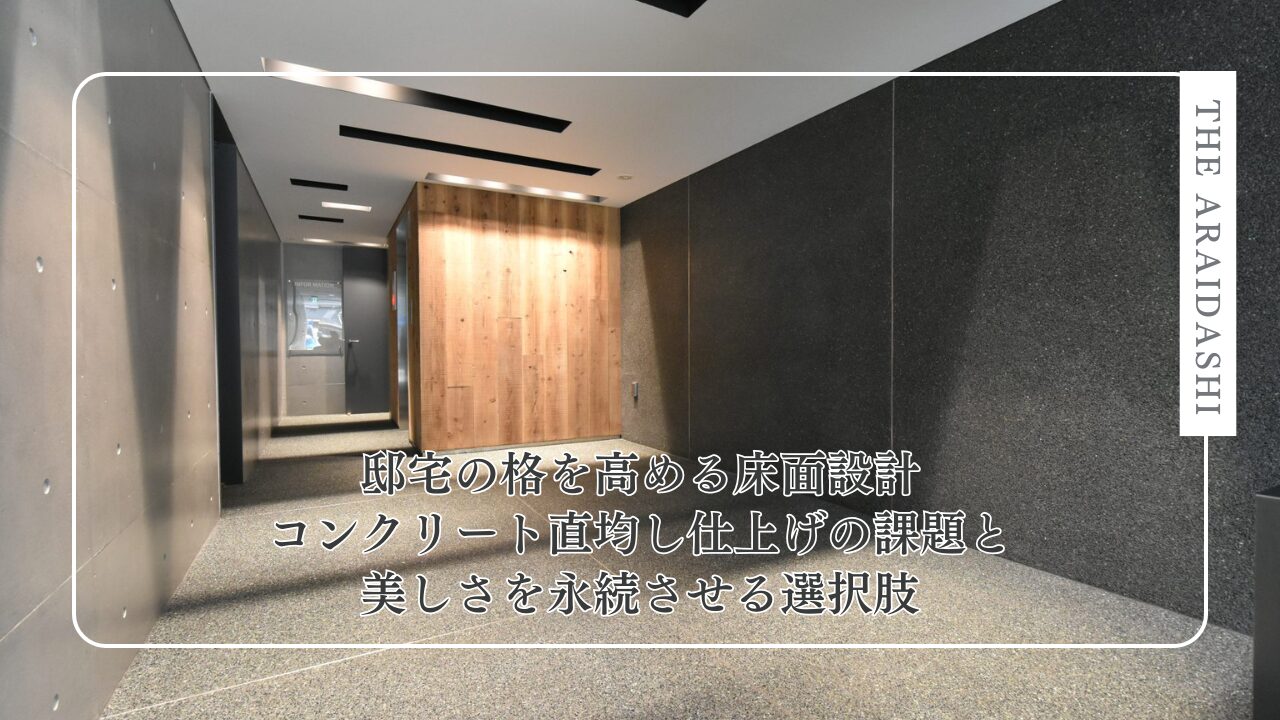

日本の伝統建築から現代的なデザイン空間まで、独特の風合いと温もりで私たちを魅了する「洗い出し」仕上げ。

それは、単なる建材の組み合わせではなく、熟練の左官職人が持つ技術と感性が生み出す芸術作品です。

この技法は、砂利や種石の粒立ちが織りなす表情豊かな美しさで、空間に深みと個性を与えます。

この記事では、洗い出し技法に情熱を注ぐ左官職人の挑戦と、彼らがその仕事に抱く誇りについて、深く掘り下げていきます。

洗い出し仕上げとは? 左官職人が生み出す伝統美

洗い出しは、まだ固まっていないモルタルやコンクリートの表面を水で洗い流し、骨材(砂利や種石)を露出させることで、独特のテクスチャーと色彩を表現する左官の伝統的な技法です。

その起源は古く、茶室の飛び石の周りや、寺社の通路など、日本の建築文化に深く根ざしてきました。

この技法の魅力は、一つとして同じものがない、職人の手仕事が生み出す「一点もの」の美しさにあります。

使用する骨材の種類や大きさ、配合、そして洗い出すタイミングや力加減によって、仕上がりの表情は無限に変化します。

・骨材の種類

五色砂利、那智黒石、寒水石など、さまざまな種類があります。

骨材の色や形状が、仕上がりの印象を大きく左右します。

・洗い出しのタイミング

モルタルが固まりすぎると骨材が露出せず、柔らかすぎると骨材が流れてしまいます。

この絶妙なタイミングを見極めることが、職人の腕の見せ所です。

・洗い出しの方法

スポンジやブラシ、特殊なコテなどを使って、手作業で丁寧に洗い出します。

この工程で、骨材の露出度合いや表面のなめらかさが決まります。

洗い出しは、左官技術の集大成とも言える繊細な技法であり、その美しさは多くの人々を魅了し続けています。

洗い出し左官職人が直面する現代の挑戦

洗い出しは手間と時間がかかるため、現代の建築現場ではコストや工期の関係で敬遠されがちです。

しかし、そんな逆風の中でも、洗い出しの魅力を再認識し、新たな表現方法を模索する左官職人たちがいます。

彼らが直面する主な課題は以下の通りです。

・技術の継承

洗い出しは熟練の経験と勘が求められるため、若い世代への技術伝承が難しいとされています。

・材料の多様化

新しい建材や骨材が次々と開発される中で、それらを洗い出しにどう活かすか、試行錯誤が続いています。

・デザイン性の追求

伝統的な手法を守りつつも、現代の建築デザインに合うような新しい洗い出しの表現を模索する必要があります。

これらの課題を乗り越えるため、職人たちは伝統的な技術を守りながらも、新たな材料や道具を積極的に取り入れ、日々研鑽を積んでいます。

彼らの挑戦は、洗い出しという技法が未来へと続いていくための大切な一歩なのです。

職人が語る、左官としての誇り:洗い出しの仕事への想い

洗い出しの仕事に携わる左官職人たちは、その仕事に深い誇りを持っています。

彼らが語る誇りの源は、主に以下の3点に集約されます。

1.唯一無二の作品を創り出す喜び

洗い出しは、同じ材料を使っても、職人の手加減一つで仕上がりが全く異なります。

一つとして同じものがない、世界に一つだけの作品を創り出すことに、大きな喜びを感じています。

2.お客様の想いを形にする責任感

お客様の理想とする空間やイメージを汲み取り、それを洗い出しの表現で形にする。

お客様の喜ぶ顔を見たとき、職人たちはこの仕事を選んでよかったと心から感じるのです。

3.日本の伝統技術を守り、伝える使命感

洗い出しは、日本の風土が生んだ貴重な伝統技術です。

この技術を絶やさず、次の世代に伝えること。

そして、その魅力をより多くの人に知ってもらうこと。

それが、彼らが左官として洗い出しに携わる大きな使命感となっています。

洗い出し左官仕上げに込められた職人の情熱

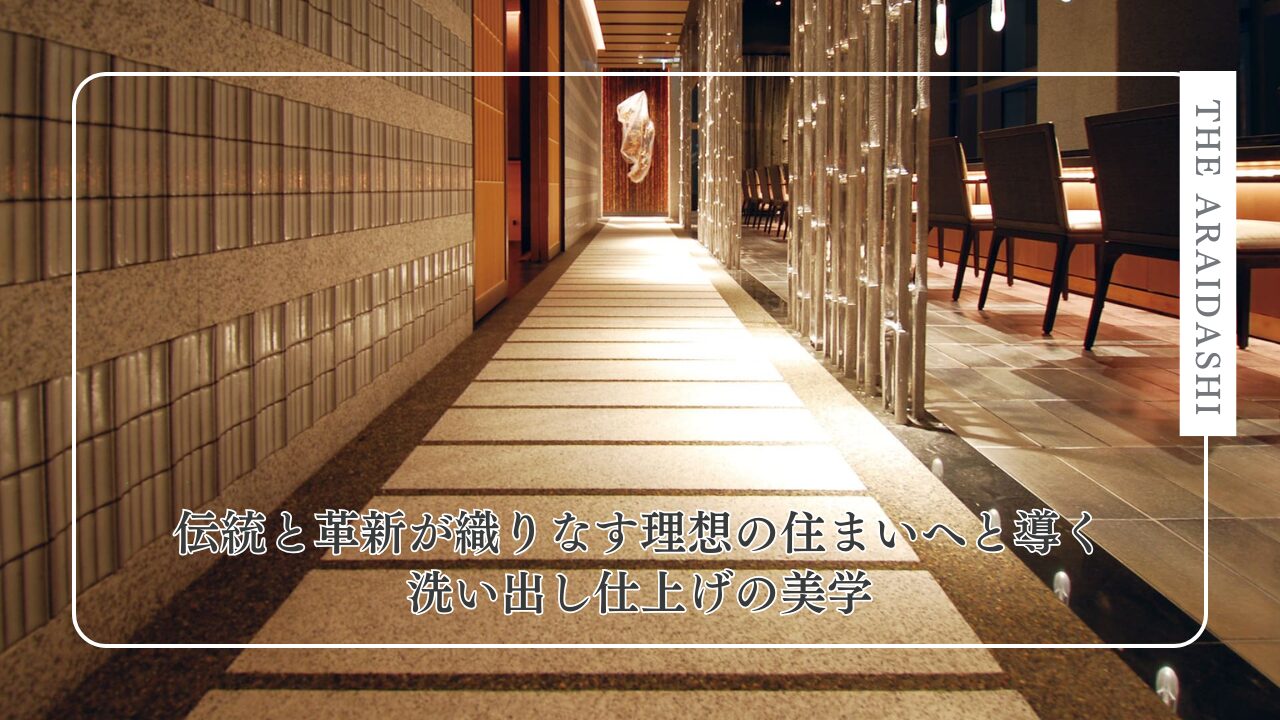

洗い出しという繊細な技法は、左官職人の確かな技術と、その仕事に対する誇りによって支えられています。

伝統を守りながらも、常に新しい表現を模索する彼らの挑戦は、日本の建築文化を豊かにし、私たちに感動を与え続けています。

もし、ご自宅や店舗の空間に洗い出しの温もりをプラスしたいとお考えであれば、その背景にある職人の想いにもぜひ目を向けてみてください。

彼らの手仕事が、あなたの空間をより特別なものにしてくれるでしょう。

この記事を読んで気になったことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

>>各種お問い合わせにつきましては、こちらのフォームよりご連絡ください

コンクリート洗い出しのメリット・デメリットについてはこちらの記事がおすすめです。