雑草に悩まされないアプローチづくりの考え方

雑草はなぜ生えるのか?

建物のアプローチや庭先は、来客や住まい手を迎える大切な“顔”です。

しかし、季節が巡るたび、思わぬ侵入者が現れます。

そう、雑草です。

アスファルトやコンクリートの隙間、敷石の間など、わずかな土やホコリがたまれば、植物はたくましく芽を出します。

見た目の印象が損なわれるだけでなく、頻繁な草抜きは時間と労力の負担になります。

「最初から雑草が生えにくいアプローチ」にしてしまえば、この悩みをぐっと軽くできるのです。

考えられる解決策

雑草対策にはさまざまな方法があります。

それぞれの特徴を整理してみましょう。

1.コンクリート舗装

もっともシンプルな方法が、全面をコンクリートで固めてしまうこと。

メリットは、雑草がほとんど生えないことと、耐久性の高さ。

デメリットは、表面の熱反射や無機質な印象、経年によるひび割れの補修が目立ちやすいことです。

2.インターロッキングや敷石

色やパターンの自由度が高く、デザイン性に優れます。

ただし、ブロックや石の間の目地部分はどうしても雑草が侵入しやすく、定期的なメンテナンスが必要です。

3.防草シート+砂利

防草シートを敷いた上に砂利を広げる方法。

透水性が高く、水はけが良いのが特徴です。

見た目もナチュラルで、歩くときの音も防犯効果が期待できます。

ただし、砂利が動くとシートが露出し、そこから雑草が生える可能性があります。

4.固まる土

舗装材の一種で、施工時に水を加えることで硬化し、雑草を抑制します。

自然な色合いが魅力ですが、雨や摩耗により数年後に補修が必要になるケースもあります。

デザイン性と機能性を両立するには?

上記の方法はそれぞれ一長一短があります。

デザイン性を高めれば目地や隙間が増え、雑草が生えやすくなる。

逆に、雑草を抑えようとすれば、単調で無機質な仕上がりになりがちです。

ここで注目したいのは「強度」「透水性」「意匠性」のバランス。

例えば、表面は自然な質感を保ちながらも、雑草が根付けないようにする方法があれば、理想的ですよね。

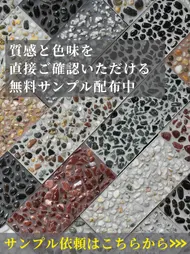

実は昔からある“粒の魅力”

和風の庭園や料亭のアプローチなどで、砂利の質感を感じつつ、しっかり固まった路面を見かけたことはありませんか?

表面は自然な小石の色と手触りを残しつつ、その下はコンクリートやモルタルでしっかり固められている。

これにより、雑草は生えにくく、長く美観を保つことができます。

この施工法は、現代住宅のアプローチやカフェ、オフィスエントランスにも相性が良く、デザインの幅も広がります。

粒の大きさや色を変えることで、ナチュラルからモダンまで対応可能。さらに、雨の日でも滑りにくく、経年変化も味わいとして楽しめます。

メンテナンスの軽減と長期コストの視点

導入時は少し手間やコストがかかる場合もありますが、長い目で見ると雑草取りや再施工の手間が減り、結果的にメンテナンスコストを抑えられます。

また、素材自体が自然石のため、年月とともに落ち着いた風合いが出てくるのも魅力です。

最適解──“洗い出し”という選択

ここまで紹介してきた「自然な質感」「雑草の抑制」「高い耐久性」を同時に叶える方法。

それが洗い出し仕上げです。

表面の骨材(砂利)を見せることで意匠性を確保しながら、下地でしっかり固めるため、雑草はほとんど生えません。

和風にも洋風にも合い、粒の色や大きさを変えれば多様な表情が生まれます。

アプローチの第一印象を高めつつ、手間のかかる草抜きから解放されたいなら、洗い出しは非常に有効な選択肢です。

雑草に悩まされないアプローチづくりの考え方

雑草対策は、単に防草効果だけでなく、デザイン性や経年変化まで考慮して選ぶことが重要です。

全面コンクリートや砂利敷きも有効ですが、「自然な質感」「機能性」「長期的な美観維持」の3点を求めるなら、洗い出し仕上げがベストバランス。

アプローチは住まいの印象を大きく左右します。

素材選びを工夫して、雑草の悩みから解放された、心地よいエントランス空間をつくってみてはいかがでしょうか。

この記事を読んで気になったことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

>>各種お問い合わせにつきましては、こちらのフォームよりご連絡ください

コンクリート洗い出しのメリット・デメリットについてはこちらの記事がおすすめです。